【投資】「一番やさしい!一番くわしい!iDeCo活用入門」(竹川美奈子・著)を読んでみた:iDeCoの出口戦略を考える

2022年4月にiDeCoの制度改正があり、iDeCoに加入できる対象者が増えたり、iDeCoの掛け金拠出期間が伸びたりしました。それと同時に、iDeCoを一時金で受け取る場合、前年以前19年に受け取った退職金と退職所得控除枠を共有することになりました。

変更前は、前年以前14年以内に受け取った退職金と退職所得枠を共有、となっていたので5年も共有期間が延びたことになります。

この変更は過去に転職歴があり、退職金を受け取ったことがある人には大問題で、iDeCoの退職所得控除枠をフル活用するには、退職金を受け取ってから20年間はiDeCoを一時金として受け取れなくなります。

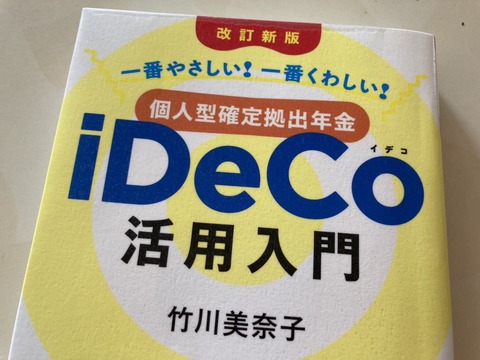

iDeCoをどう受け取るとトクか?を検討するために、竹川美奈子先生の「一番やさしい!一番くわしい!iDeCo活用入門」を読んでみました。

結論から言うと、iDeCoの出口戦略は第5章を読むと分かります。

第5章の中で私は178~179ページに書いてあることが参考になりました。

特に税金の退職所得控除枠が拠出期間20年までは40万/年、21年以降は70万円/年に増えることは参考になりました。

というのも、自分のiDeCo拠出期間が60歳まで拠出するとちょうどぴったり20年になるのです。

さらに自分は国民年金の未納期間が3か月あるので、60歳以降国民年金に任意加入して、iDeCoを1か月追加拠出するだけで、退職所得控除枠が70万円増えることが分かりました。

(iDeCoは国民年金に加入していなければ拠出できません)

iDeCoを含む一時金の拠出期間は、端数繰り上げで計算されます。

例えば20年と1か月拠出していたら、拠出期間21年としてカウントされるそうです。

こうした小ワザは知らないとできないので、本書をよ~く読んで、自分の場合はどうするのがトクか?を各自が検討するしかありません。

それから、iDeCoを含む退職一時金にかかる税金が退職所得控除枠を超えた額の1/2に対してかかる、というのも参考になりました。

特定口座で資産運用した場合は利益分にしか税金がかかりません。

iDeCoの場合、退職所得控除枠を超えた額の1/2全部(利益分ではない)ということが重要です。

利益でなく全部に対して税金がかかるところに注意が必要。

全部に対して税金がかかるならば、できるだけ退職所得控除枠内でiDeCoを受け取った方がよいかも、と感じ始めました。

そのためには、iDeCoの拠出期間の最後の方は拠出額を減らして受取金額の調整を検討しても良いかもしれません。

特に早期リタイアして、退職所得控除枠を増やすためだけにiDeCoを継続しているような人は、拠出金を減らして最適化した方がいいかもしれません。

定められた税制の中で最適化するのは大事です。

その他に、本書は分かりにくいiDeCo制度を図を使って分かりやすく説明していて良かったです。

特に185ページに退職所得控除枠を共有する期間「前年以前19年とは?」を図で示してあるのが、分かりやすくて助かりました。

この点を正しく理解してiDeCo受け取り時期を決めないといけません。

間違った時期にiDeCoを受け取ってしまっても元には戻せないからです。

iDeCoの卒業試験難しいです。

特に転職して退職金を受け取った方は、エクセルなどで自分の状況を時系列で整理し、iDeCoをいつどのように受け取るのが一番トクか?早めに検討した方が良いと思います。

私は日本FP協会のホームページからダウンロードしたキャッシュフロー表で検討しました。

せっかくiDeCoを始めて適切なリスクを取り老後資産を増やしても、受け取り方を間違えたら喜び半減です。

遠足は家に帰るまでが遠足ですので、iDeCoの終わり方もよく考えた方がいいですよ。

竹川美奈子先生の「iDeCo活用入門」はこれからiDeCoを始める方にも、終了間際の方にもためになる良書ですので、興味のある方は是非読んでみてくださいね。

ここまでお読みいただきましてありがとうございました。

では、またね。(*・ω・)ノ

楽天Roomやってます。

ウメイロ 楽天ROOM

読者登録お願いします♪

ランキングに参加しています。ぽちっとお願いします。

一人暮らしランキング